重力浇铸件质量的多维度判断方法

重力浇铸作为一种守旧铸造工艺,其产品质量受工艺参数、材料特性及模具设计等多重因素影响。判断重力浇铸件质量需从外观完整性、内部致密性、力学性能、尺寸精度及化学成分等维度展开系统性评估,并结合实际生产需求制定针对性检测标准。以下从五个核心维度展开分析。

一、外观质量:一印象的直观判断

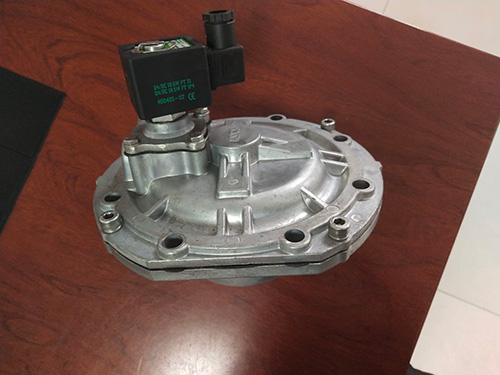

外观缺陷是重力浇铸件质量问题的直接体现,需主要关注以下方面:

表面完整性:优良铸件应无冷隔、裂纹、夹渣、粘砂等缺陷。冷隔表现为金属液未全部融合的线状痕迹,裂纹则可能由收缩应力或外力冲击引发。粘砂问题通常与型砂强度不足或涂料性能差相关,需通过优化型砂配方与喷涂工艺解决。

几何精度:检查铸件是否存在变形、扭曲或局部厚薄不均。此类问题多源于模具设计缺陷或浇注系统布置不当,例如内浇道位置不正确可能导致局部过热或冷却不均。

光洁度与氧化层:铸件表面应无明显氧化皮或气孔。氧化层过厚会降低后续加工性能,而气孔则可能成为裂纹扩展的源头。通过控制浇注温度与冷却速度,可减少氧化与气孔生成。

二、内部质量:无损检测揭示隐藏缺陷

内部缺陷直接影响铸件使用寿命,需借助无损检测技术进行评估:

致密性分析:采用声波探伤或射线检测(RT)检查缩孔、疏松等缺陷。缩孔多分布于铸件厚壁或热节部位,需通过优化冒口设计或冷铁布置改进凝固顺序。

夹杂物检测:通过金相分析或工业CT扫描识别氧化物、硫化物等夹杂物。夹杂物会降低材料韧性,需严格控制熔炼过程中的脱氧与除渣工艺。

微观组织评估:利用显微镜观察晶粒度、相组成及共晶结构。例如,过共晶铝硅合金中初晶硅的尺寸与分布直接影响性,需通过变质处理细化晶粒。

三、力学性能:承载能力的量化指标

力学性能是衡量铸件性的核心参数,需进行多维度测试:

拉伸性能:测试抗拉强度、屈服强度及延伸率。例如,灰铸铁HT250的抗拉强度需≥250MPa,延伸率应达到设计要求。拉伸试样应取自铸件本体,避免机加工引入残余应力。

硬度测试:采用布氏硬度(HB)或洛氏硬度(HRC)评估局部性能。硬度不均可能源于成分偏析或冷却速率差异,需通过调整浇注温度或模具冷却系统改进。

冲击韧性:在低温或动态载荷条件下测试夏比冲击功。对于承受冲击载荷的铸件(如汽车转向节),冲击韧性需达到等级(如≥12J/cm²)。

四、尺寸精度:装配适配性的关键确定

尺寸偏差直接影响铸件与其他部件的配合效果,需关注以下方面:

线性尺寸公差:根据铸件复杂程度制定公差等级(如CT7-CT10)。薄壁件易因收缩不均产生变形,需通过增加工艺补正量或采用反变形模具补偿。

形位公差控制:检查平面度、平行度及垂直度。例如,机床床身铸件的导轨面平面度需≤0.1mm/m,否则将影响加工精度。

加工余量评估:正确设计加工余量(通常为2-5mm),避免因余量不足导致废品或余量过大增加加工成本。

五、化学成分:材料性能的基础支撑

化学成分是决定铸件材质的根本因素,需进行严格检测:

主成分分析:验证碳、硅、锰等元素含量是否符合标准。例如,球墨铸铁中碳当量(CE)需控制在4.3%-4.7%,以确定石墨球化效果。

微量元素控制:检测硫、磷等不好的元素含量。硫含量过高易形成低熔点共晶,导致热裂倾向增加;磷含量超标会降低韧性。

合金化效果:对于合金铸件(如铝合金、铜合金),需验证合金元素添加量及分布均匀性。例如,Al-Si系合金中硅含量每增加1%,抗拉强度可提升约20MPa。

六、综合评估与改进策略

重力浇铸件质量判断需建立“外观-内部-性能-尺寸-成分”五维评价体系,并结合生产数据制定改进方案。例如,针对某铝合金箱体铸件的缩孔缺陷,可通过以下措施优化:

调整冒口尺寸与位置,延长补缩时间;

降低浇注温度5-10℃,减少热节区域过热;

在热节部位增设冷铁,加速局部冷却。

通过系统化质量判断与工艺优化,可明显提升重力浇铸件的一次合格率,降低废品率与生产成本,后期实现铸造工艺的速率不错稳定运行。