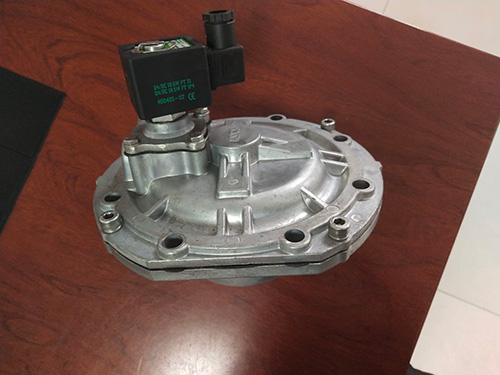

铝压铸件关键工艺参数分类

铝压铸件的生产过程是材料、热力学与精密制造技术的深层融合,其质量稳定性依赖于对多维度工艺参数的准确控制。从模具设计到后处理环节,关键参数可系统划分为四大类,每类参数均通过物理作用链直接影响铸件的微观组织与宏观性能。

一、模具系统参数:结构与热管理的协同

模具作为压铸工艺的核心载体,其设计参数需兼顾流体力学与热传导特性。分型面布局需遵循小阻力原则,金属液在型腔内呈层流填充,避免因涡流卷气导致的气孔缺陷。排气系统设计需构建多级排逸通道,通过分型面间隙、型芯配合间隙及用排气槽形成梯度排气网络,其中排气槽截面积需与内浇口流量匹配,防止金属液反渗。模具材料选择需平衡性与导热性,热作模具钢需经真空淬火处理,表面镀层厚度需控制在范围内以防止粘模。冷却系统采用随形水路设计,通过模拟软件优化冷却介质流速与温度梯度,确定模具型腔表面温度波动幅度小,避免因热应力集中导致型芯偏移或裂纹。

二、金属液控制参数:成分与流动性的平衡

铝合金成分设计需建立多元素协同作用模型,硅元素通过形成共晶相改进流动性,但过量会导致脆性相析出;铜元素可提升高温强度,但超过一定比例会降低压铸性能;铁元素需控制在范围内以防止粘模,同时避免形成粗大针状相。熔炼过程采用旋转除气技术,通过氮气-氯气混合气体将氢含量降低,配合陶瓷过滤板去掉夹杂物。浇注温度控制需建立动态调节机制,对于薄壁复杂件,适当提升温度以增强流动性;对于厚壁件,降低温度可减少收缩缺陷。压室预填充率需根据冲头直径与行程比优化,金属液在压射过程中不发生卷气或氧化。

三、压射过程参数:速度与压力的耦合

压射曲线设计需构建三阶段控制模型:慢压射阶段以速度排除压室气体,防止前端氧化渣进入型腔;快压射阶段根据铸件壁厚动态调整加速度,确定金属液在时间内完成填充;增压阶段通过蓄能器瞬间释放高压,使铸件致密度达到要求。比压选择需考虑合金流动性与模具承载能力,对于合金,采用比压可去掉显微疏松;对于薄壁件,适当降低比压可防止飞边缺陷。压射速度与内浇口截面积存在非线性关系,需通过水力模拟确定佳匹配值,避免因速度过高导致金属液飞溅或速度过低产生冷隔。

四、后处理参数:应力与性能的调控

热处理工艺需建立相变动力学模型,固溶处理温度需控制在区间,使相充足溶解而不发生过烧;时效处理采用分级淬火工艺,通过控制冷却速率获得均匀的析出相分布。表面处理技术需根据服役环境选择,阳氧化膜层厚度需达到要求以提供不怕蚀性;微弧氧化工艺通过调整电解液成分可获得硬度的陶瓷膜层。机械加工参数需考虑压铸件残余应力分布,粗加工留量需大于值以去掉表面变形层,精加工采用恒线速度切削模式可确定尺寸精度。质量检测体系需建立全流程追溯机制,X射线探伤可检测的内部缺陷,光谱分析可监控合金成分波动,三坐标测量仪可形位公差符合图纸要求。

这四大类参数通过材料-工艺-结构的相互作用链形成闭环控制系统,任意环节的参数漂移都将通过应力传递或相变演化影响后期产品质量。现代压铸技术通过数字化双胞胎技术实现参数耦合优化,利用机器学习算法建立工艺参数-缺陷模式映射库,使良品率提升,同时通过实时传感器网络实现工艺参数的自适应调节,推动铝压铸向近净成型与智能化制造方向发展。

下一篇:没有了