浇铸件设计优化与工艺控制

浇铸件的设计优化与工艺控制是提升铸件质量、降低成本的核心环节,需从设计源头、工艺适配性及过程监控三方面协同推进。通过结构创新、工艺参数准确调控及智能化管理,可实现铸件性能与生产速率的双重提升,达到装备制造对精密化、轻量化的需求。

一、设计优化:从功能需求到结构创新的闭环

浇铸件的设计需以功能需求为导向,兼顾工艺可行性。在结构设计中,应遵循“小阻力充型”原则,避免复杂薄壁或深腔结构导致的充型不足。例如,航空发动机支架采用中空设计,通过优化增加筋布局,既减轻重量又确定结构强度,同时减少金属液流动路径,降低冷隔风险。对于存在局部厚大的铸件,可通过设置工艺补贴或冷铁,引导金属液有序凝固,避免缩松缺陷。

模具设计是连接设计与工艺的关键桥梁。分型面选择需兼顾脱模便利性与加工精度,例如汽车轮毂模具采用对开式结构,配合定位销确定合模精度。浇注系统设计直接影响充型质量,直浇道与横浇道的截面积比例需通过模拟优化,使金属液平稳过渡至内浇口,减少涡流与氧化夹杂。排气系统设计同样关键,通过在型腔高点设置排气槽或排气塞,可排出气体,避免气孔缺陷。

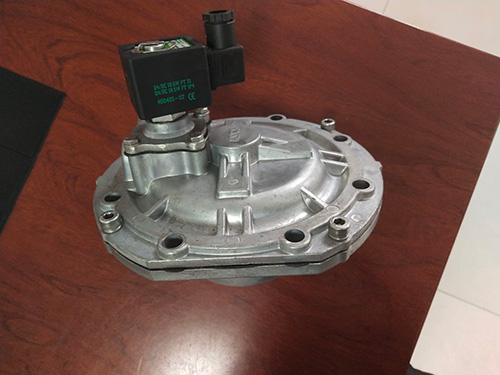

材料选择与设计优化需形成协同效应。对于高负荷部件,如工程机械液压阀体,选择择用可热处理的铝合金,通过T6处理提升力学性能;对于不怕蚀性要求高的船舶配件,则采用铜合金或不锈钢,并通过表面钝化处理增强防护能力。设计阶段还需预留热处理变形余量,例如精密仪器外壳采用对称结构设计,配合补偿块抵消固溶处理后的收缩变形。

二、工艺控制:从参数调控到过程稳定的闭环

重力浇铸的工艺参数需根据材料特性与铸件结构动态调整。熔炼环节是质量控制的首道关卡,通过炉前快分析仪监控化学成分,合金元素在标准范围内波动。例如,铝硅合金中硅含量的微小变化会明显影响流动性,需通过添加硅铁合金准确调控。除气精炼是减少气孔的关键步骤,采用旋转喷吹氮气法,可去掉熔体中的氢与夹杂物,提升铸件致密度。

浇注温度与速度是影响充型质量的核心参数。高温浇注可提升流动性,但易导致晶粒粗化;低温浇注虽能细化晶粒,却可能引发冷隔。因此,需根据铸件壁厚与复杂程度确定佳温度区间。例如,薄壁电子散热器采用低温快浇工艺,通过提升浇注速度缩短充型时间,避免局部凝固;而厚大铸件则采用分段升温法,先低温预热模具,再高温浇注,减少热应力。

凝固控制是决定铸件内部质量的关键环节。通过正确布置冷铁与冒口,可建立温度梯度,引导金属液按预定方向凝固。例如,在发动机缸体水套周围设置随形冷铁,可加速局部冷却,防止缩松向关键区域扩展。冒口设计需兼顾补缩速率与切割便利性,采用易割冒口或保温冒口,可在确定补缩效果的同时减少后续加工量。

三、智能化管理:从经验依赖到数据驱动的闭环

现代重力浇铸生产正从经验控制向数据驱动转型。通过在熔炼炉、浇注机等关键设备上安装传感器,可实时采集温度、压力、流量等参数,构建工艺数据库。例如,记录不同铝合号在浇注温度下的流动性变化规律,为后续工艺优化提供依据。结合机器学习算法,可建立缺陷预测模型,提前识别气孔、缩松等潜在风险,指导工艺调整。

在线检测技术是确定质量稳定的重要手段。采用红外热成像仪监控模具温度场,可及时发现局部过热或过冷区域,避免因温度不均导致的变形或裂纹。X射线探伤仪则用于检测内部缺陷,通过图像分析软件自动识别气孔与夹杂物,实现质量追溯。对于精密铸件,还可引入三坐标测量仪进行全尺寸检测,确定关键尺寸符合设计要求。

浇铸件的设计优化与工艺控制是一个动态迭代的过程。通过结构创新提升工艺适应性,通过参数准确调控确定质量稳定,通过智能化管理实现速率提升,三者协同可明显增强铸件的市场竞争力。未来,随着数字孪生技术与增材制造的融合应用,重力浇铸工艺将向愈精度不错、愈高灵活性的方向演进,为装备制造提供不错有力的支撑。

下一篇:没有了